Ⅲ 女性活躍推進法 「一般事業主行動計画」の為に必要な手順は?(その1)

~自社の女性の活躍に関する状況を把握する~

Ⅱの女性活躍推進法の「一般事業主行動計画」とは? でも書きましたが、以下の通りです。

「行動計画策定と策定届を労働局に提出するまでの流れ」

① 自社の女性の活躍に関する状況をデータで把握します

② 状況の結果から自社の課題を分析します

③ 課題を明確にしたら、目標を設定し、その取り組み内容と期間を定めた

「一般事業主行動計画」を策定します

④ 行動計画を社内に周知します

⑤ 「行動計画」と「自社の女性の活躍に関する情報」を公表します

(厚生労働省は、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」への掲載を奨励)

⑥ 都道府県庁所在地にある労働局へ「次世代行動計画策定届」を届け出ます

「行動計画策定と策定届を労働局に提出するまでの流れ」

行動計画の策定に当たっては、自社の女性の活躍に関する状況に関して、状況把握、課題分析を

行い、その結果を勘案して定める必要があります。

課題分析に当たっては、まず基礎項目(必ず把握すべき項目)の状況把握と課題分析を行います。

1 必ず把握すべき「基礎4項目」とは?

女性の活躍に向けた課題の中で、多くの企業に該当する課題である、

・「女性の採用の少なさ」

・「第一子出産前後の女性の継続就業の困難さ」

・「男女を通じた長時間労働による仕事と家庭の難しさ」

・「管理職に占める女性の比率の低さ」

について、状況把握、課題分析を行う観点から、「基礎項目」(必ず把握すべき項目)として

4つ定められています。

★「雇用管理区分」とは? (定義)

職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分 であって、当該区分に属している労働者について、他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定しているもの をいう。

雇用管理区分が同一か否かの判断に当たっては、職務の内容、人事異動の幅や頻度等について、他の区分に属する労働者との間に、客観的・合理的な違いが存在しているかによって判断する。

そのため、単なる形式でなく、企業の雇用管理の実態に即して判断する。

(例):総合職、一般職 /正社員、契約社員、パートタイム労働者 / 事務職、営業職、製造職 などといった区分があります。

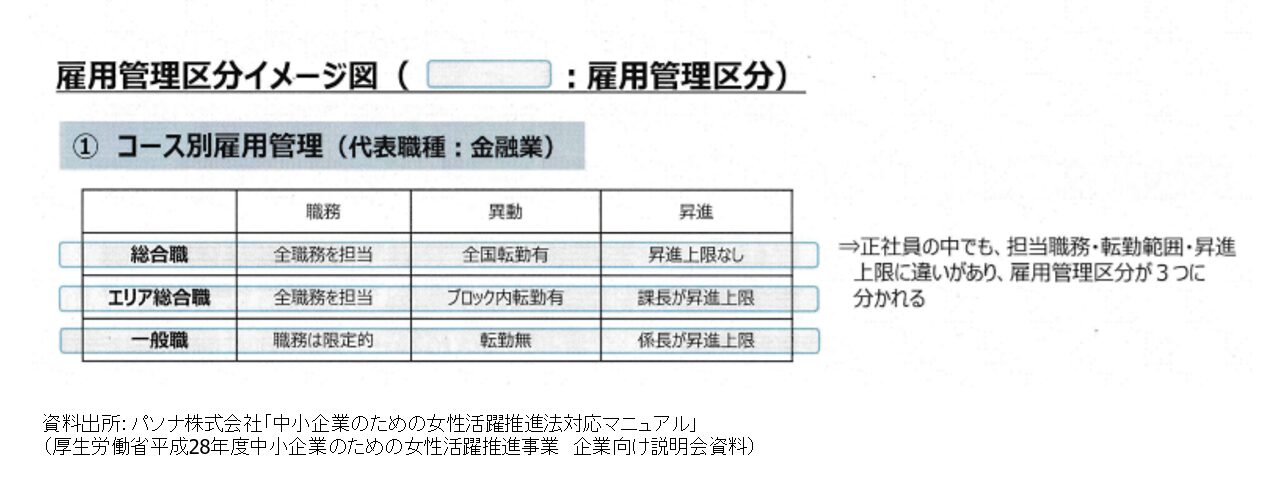

2 雇用管理区分のイメージ

①コース別雇用管理

(全国展開の企業。メガバンク、生保、大手メーカー、国家公務員など)

総合職・地域限定総合職・一般職 といった区分です。

※地域限定正社員=総合職でも通勤可能な範囲での転勤とするものや、ブロック内と限定したもの。

この例は、正社員の中でも、担当職務・転勤範囲・昇進上限に違いがあり、雇用管理区分が3つに分かれます。

②職種別雇用管理

正社員と非正規社員がいる場合は、正社員と非正規に分け、その後職種(いわゆる仕事内容)ごとに分けます。

この場合の注意点は、会社の組織図の部署=職種 とは限らないこと。

例えば、営業の中でも、いわゆる外回りの「渉外」と、内勤の「営業事務」がある場合、職務内容が異なるため分け、営業事務は「事務」のカテゴリに入れます。

製造も、規模が大きい場合は、「製造」「検査」「品質管理」など細分化することもあります。

また、医療・福祉業もこのケースが多いです(医療:医師・看護師・コメディカル・事務・その他 など)。

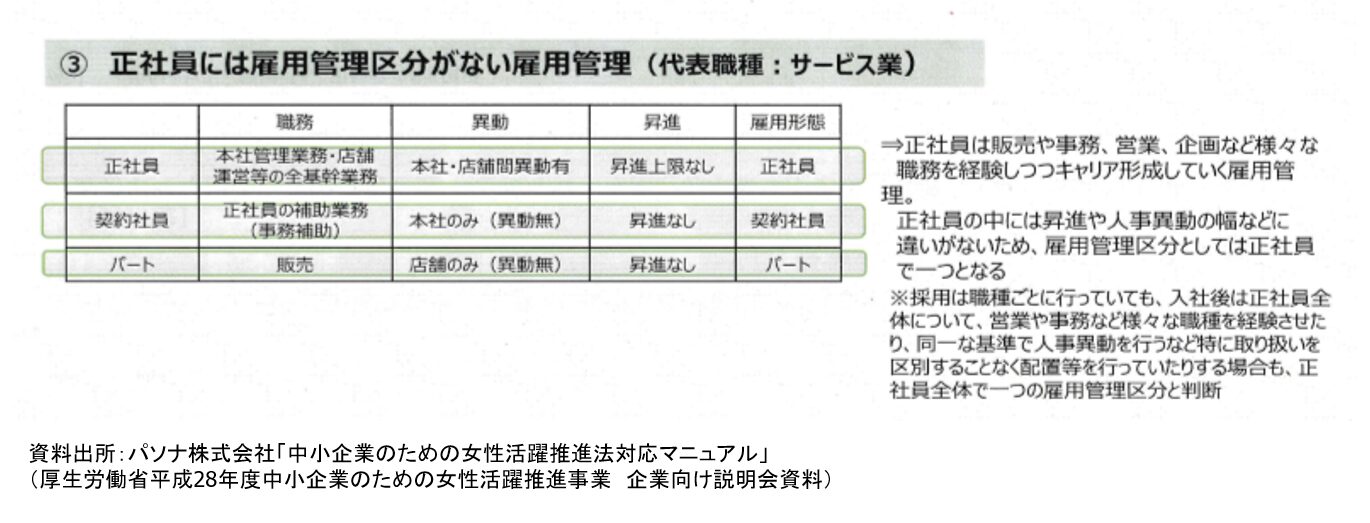

③雇用形態別

正社員の中に区分がない場合は、雇用形態(正社員と契約社員・パート など)で分けることもあります。

管理部門が少数で、大多数が現場(サービス、販売、製造、運輸)のイメージです。

3 基礎4項目の状況を把握する

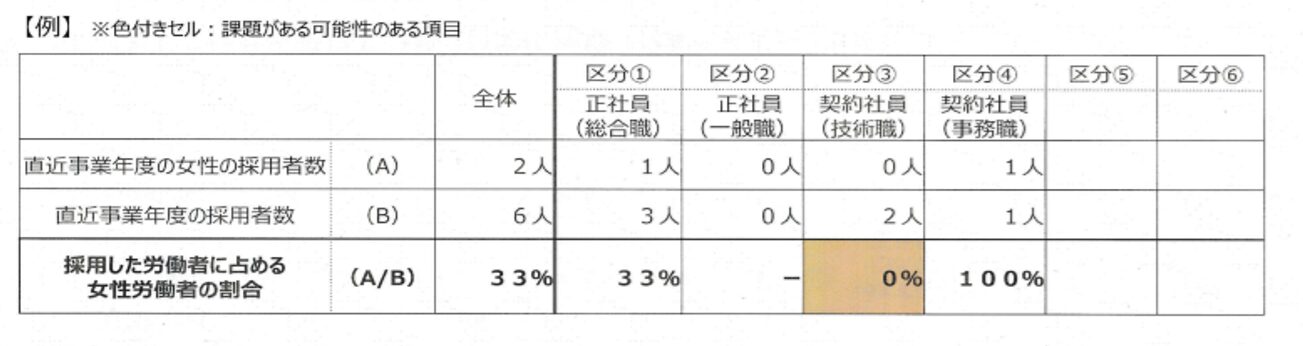

①「採用した労働者に占める女性労働者の割合」 (雇用管理区分ごと)

計算方法は、

( 直近の事業年度の女性採用者数(中途採用含む)÷ 直近の事業年度の採用者数

(中途採用含む) ) ×100(%)

具体的な例は、表のとおりです。

雇用管理区分ごとに、採用者に占める女性の割合を把握してください。

女性の割合が低い区分が課題・改善の必要性があると考えられます。

この例の場合、「契約社員(技術職)」が、男性のみ2人採用で女性の採用が無く、

女性の割合が低くなっています。

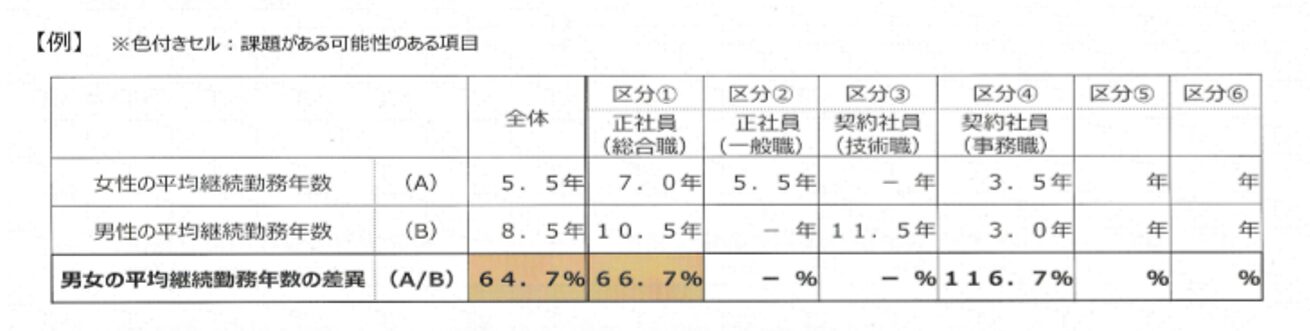

② 「男女の平均勤続年数の差異」 (雇用管理区分ごと)

計算方法は、

(女性の平均勤続勤務年数)÷ (男性の平均勤続勤務年数)×100(%)

この計算の対象に含めるものは、

・無期雇用契約労働者

・同一の使用者との間で2回以上有期の労働契約をし、その契約期間の通算が5年を超える労働者

(例:有期契約のパート労働者が契約更新を2回以上行い、勤務年数の通算が5年を超えた者 も含まれます)

具体的な例は、表のとおりです。

雇用管理区分ごとに、採用の男女格差がどうなのか把握してください。

この例の場合、「正社員(総合職)」が、男女の勤続年数の男女差が大きいと言えます。

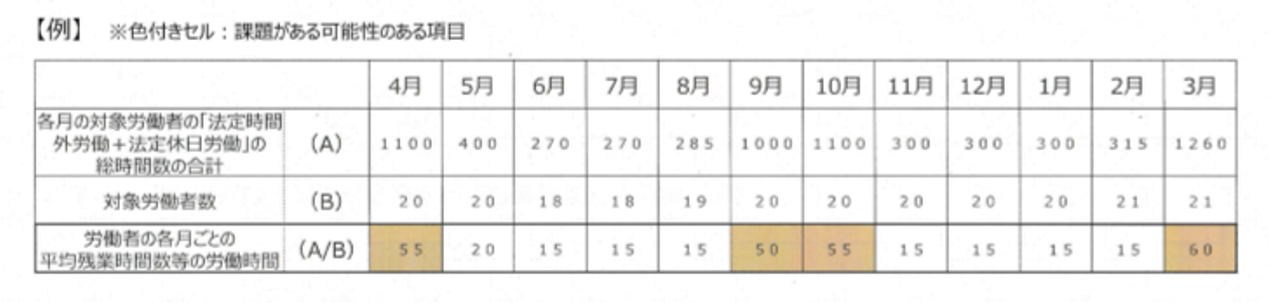

③「労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況」

※これは男女の別なし!

計算方法は、

「各月の対象労働者の(法定の時間外労働と休日労働)の総時間の合計」÷ 対象労働者数

★これが難しい場合は (時間外と休日労働を一々算出して把握してするのが大変な場合)

計算方法は、

「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計[(40×各月の日数÷7)×対象労働者数]」

÷ 対象労働者数

となります。

※注意点

- 非正規雇用労働者も含めた全労働者の労働時間の状況を把握する必要があります

- 以下A~Fの労働者は、それ以外の労働者と区分して把握する必要あり

A 管理監督者(労働基準法第41条)

B 短時間労働者(パート・有期雇用労働法第2条)

C 事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2第1項)

D 専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3第1項)

E 企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4第1項)

F 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者(労働基準法第41条の2第1項)

→「健康管理時間」の状況を把握する必要あり

具体的な例は、表のとおりです。

各月ごとに、残業時間を把握してください。

後の課題分析で出てきますが、

課題分析における判断の目安例として、平均45時間を上回る月がある場合は、さらなる課題分析の必要性が高いとされています

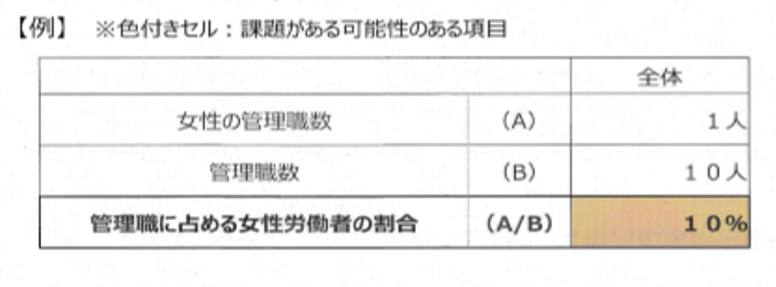

④管理職に占める女性労働者の割合

計算方法は、

( 女性の管理職数 ÷ 管理職数 ) ×100(%)

※「管理職」の定義:「課長級」+「課長級以上の上位の役職(役員除く)」にある労働者の合計

※「課長級」とは?

以下のいずれかに該当する者が課長級となります。

・事業所で通常「課長」と呼ばれている者で、「2係以上の組織」、若しくは「その構成員が10名以上(課長含む)」の長

・同一事業所において、課長の他に、呼称(呼ばれ方)、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)

具体的な例は、表のとおりです。

以上が基礎4項目の状況把握です。

選択項目(21項目)

必須の基礎項目4つとは別に、任意で自社の実情に応じて把握することが効果的である項目を

「選択項目」と呼び、以下のとおりです。

1 採用

2 配置・育成・教育訓練

3 継続就業・働き方改革

4 評価・登用

5 職場風土・性別役割分担意識

6 再チャレンジ(多様なキャリアコース)

7 取組の結果を図るための措置

4つの基礎項目だけでは不十分の場合や、他に適切な状況把握の項目を把握したいという場合に行ってください。

ちなみに、この中で(派)と表示がある者は、派遣労働者を受け入れている場合には派遣労働者を含めて状況把握を行う必要があります。